Inizio

Le Aracnidi sono un tipo di artopodi appartenenti invertebrati.Molti di essi sono predatori.

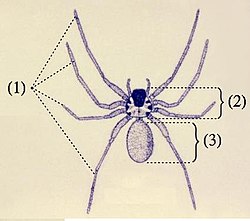

Struttura macroscopica degli Aracnidi:

(1) quattro paia di zampe

(2) il prosoma con i pedipalpi

(3) l'opistosoma o addome.

Strutturalmente il loro corpo è suddiviso in due tagmata, quello anteriore detto prosoma o cefalotorace e quello posteriore detto opistosoma o addome. Hanno, in tutto, 8 appendici, o zampe. Hanno un primo paio di appendici, dette cheliceri, composte da due o tre articoli e con funzioni relative all'alimentazione e alla difesa e da un secondo paio, dette pedipalpi, con funzioni sensoriali, locomotorie, fossorie e riproduttive a seconda degli ordini.

Le appendici dell'opistosoma tendono a scomparire (ne troviamo qualche traccia solo in alcuni ordini), ed in questa classe si nota la tendenza alla fusione dei segmenti di prosoma prima ed opistosoma poi, e nei più evoluti (gli Acarina volgarmente noti come acari) a fondere le due regioni.

Le altre paia di appendici costituiscono le zampe ambulatorie, composte da sette articoli di diversa forma e lunghezza, adatte principalmente alla locomozione.

Classificazione

Attualmente gli Aracnidi si suddividono in :

Trigonotarbidi

sono un gruppo di aracnidi estinti simili a ragni, vissuti tra il Siluriano e il Permiano inferiore (420 – 280 milioni di anni fa). Sono conosciuti tramite resti fossili ritrovati in Europa e in Nordamerica.

Ricostruzione di Palaeocharinus rhyniensis

Ricostruzione di Palaeocharinus rhyniensis

Come i ragni, a cui erano strettamente imparentati, i trigonotarbidi possedevano otto zampe e un paio di pinze (pedipalpi), mentre il corpo era diviso in due parti principali (cefalotorace e addome). Un tempo si pensava che questi animali fossero sprovvisti delle strutture che, nei ragni, producono la tela; di recente, tuttavia, almeno un ritrovamento fossile sembrerebbe mostrare microtubercoli distinti posizionati sulle zampe posteriori, simili a quelli usati dai ragni per dirigere e manipolare la loro tela.

L'addome dei trigonotarbidi era notevolmente segmentato; l'esoscheletro era duro e chitinoso, e non vi era alcuna costrizione tra cefalotorace e addome, presente invece nei ragni. Le piastre dell'addome (tergiti) erano divise in mediane e laterali; questa caratteristica è condivisa con un altro gruppo di aracnidi, i ricinulei. Si pensa, quindi, che questi due gruppi fossero strettamente imparentati.

Oltre alle possibili parentele con i ricinulei, alcuni paleontologi hanno ravvisato ulteriori somiglianze con forme primitive, note come tetrapulmonati (Tetrapulmonata); in ogni caso, sembra che i trigonotarbidi fossero un gruppo molto vicino al progenitore dei ragni veri e propri.

Le caratteristiche dei trigonotarbidi fanno supporre che questi animali fossero ben adatti a vivere sul terreno. Probabilmente erano dei predatori che tendevano agguati a piccoli animali presenti tra il fogliame marcescente nelle foreste carbonifere. Molti resti di trigonotarbidi, infatti, sono stati ritrovati tra le strutture di piante viventi al livello del terreno, tra le quali questi animali potevano avere la loro tana

Amblipigi

Sono un ordine di aracnidi che comprende 5 famiglie.

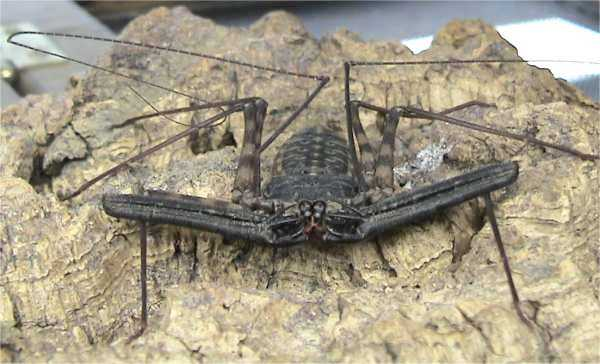

esemplare di Damon diadema

esemplare di Damon diadema

Gli amblipigi presentano un largo cefalotorace, un corpo appiattito e sono privi di appendice caudale. I pedipalpi possono essere di due forme: corti e tozzi o lunghi e sottili, atti comunque alla predazione, sono aguzzi, spinosi, composti da sei segmenti, sono utilizzati per afferrare e trattenere la preda la quale viene mangiata dai chelicheri, fauci composte da due segmenti, posti sul cefalotorace tra i pedipalpi. Sono muniti di quattro paia di occhi, un paio mediano e tre laterali, quattro paia di zampe di cui il paio anteriore, molto lungo e sottile, si è evoluto in un organo di senso usato come antenna. La vita degli amblipigi si svolge di notte, predano altri artropodi. I piccoli di amblipigi appena usciti dalle uova si ritrovano in una tasca ventrale nell'addome della femmina ed in seguito assumono lo stesso comportamento degli scorpioni salendo sul dorso della madre.

Non possiedono ghiandole velenifere e sono quindi del tutto innocui per l'uomo.

Araneidi

Gli araneidi sono un ordine di Aracnidi, suddiviso in 129 famiglie che comprendono ben 49 720 specie. I membri dell'ordine vengono comunemente chiamati ragni.

Sono artropodi terrestri provvisti di cheliceri e hanno il corpo suddiviso in due segmenti, cefalotorace e opistosoma, e otto zampe. I due segmenti sono congiunti da un piccolo pedicello di forma cilindrica. Come in tutti gli artropodi, il celoma (cavità del mesoderma per il trasporto dei fluidi), pur essendo molto piccolo, consente il passaggio dell'emolinfa che ossigena e nutre i tessuti e rimuove i prodotti di scarto. L'intestino è così stretto che i ragni non possono mangiare alcun grumo di materiale solido, per quanto piccolo, e sono costretti a rendere liquide le parti interne delle loro prede con vari enzimi digestivi per poi suggerle e nutrirsene.

Con l'eccezione del sottordine più primitivo, quello dei Mesothelae, i ragni hanno il sistema nervoso più centralizzato fra tutti gli artropodi e, come questi, hanno i gangli cefalici fusi in una sola massa all'interno del cefalotorace. Diversamente dalla maggior parte degli artropodi, i ragni non hanno muscoli estensori nel loro corpo; i movimenti delle zampe e del corpo sono ottenuti attraverso variazioni di pressione del loro sistema idraulico. Nella parte terminale dell'addome sono presenti le filiere che estrudono la seta, usata per avvolgere le prede e costruire le ragnatele.

Atrax robustus, ragno fra i più velenosi e pericolosi per l'uomo

Atrax robustus, ragno fra i più velenosi e pericolosi per l'uomo

I ragni sono animali predatori, sia di altri ragni, sia di insetti; le specie più grandi arrivano a catturare e nutrirsi anche di lucertole e di piccoli uccelli senza difficoltà. Da vari studi e osservazioni si è scoperto che gli esemplari giovani completano la loro dieta con il nettare, mentre gli esemplari adulti preferiscono integrare con il polline. Nel 2007 è stata descritta la prima specie vegetariana di ragni: si nutre quasi esclusivamente di polline e delle tenere punte delle foglie di alcune acacie.

In varie specie di ragni i cheliceri sono diventati atti a secernere un veleno per immobilizzare le prede, a volte tanto tossico da risultare pericoloso anche per l'uomo. Negli ultimi due decenni si stanno sperimentando piccole dosi di questi veleni a scopo terapeutico o come insetticidi non inquinanti. Buona parte dei ragni cattura le prede intrappolandole in vischiose ragnatele ponendosi in agguato nelle vicinanze per poi iniettare loro il veleno. Le specie che usano questa tattica di caccia sono molto sensibili alla più piccola vibrazione che scuote i fili della ragnatela. D'altro canto, le specie che cacciano all'agguato sono fornite di un'ottima vista, fino a dieci volte più acuta di quella di una libellula.

Alcuni ragni cacciatori hanno particolare abilità e intelligenza nell'adoperare varie tattiche per sopraffare la preda, mostrando anche di saperne imparare di nuove se occorre. Ad esempio alcune specie hanno modificato il loro aspetto prendendo le sembianze esteriori di formiche al punto da essere facilmente confusi con una di loro.

Le ragnatele sono molto variabili in forma, quantità di tela adoperata e grandezza. Sembra che le prime forme a essere adottate siano state quelle orbicolari; le specie che ancora le adoperano sono poche: la maggior parte dei ragni esistenti preferisce estendere la propria tela e renderla quanto più aggrovigliata possibile allo scopo di massimizzare il volume d'aria in cui può imbattersi un insetto.

Nei ragni maschi i pedipalpi (appendici situate sotto o a lato dell'apertura boccale) sono stati modificati a guisa di siringa per iniettare lo sperma nell'apparato genitale femminile. Alcuni di loro devono porre in essere complicati rituali di corteggiamento prima di potersi avvicinare alla femmina per fecondarla, per evitare di essere divorati. I maschi della maggior parte delle specie riescono a evitare questo destino in quanto la femmina consente loro di posizionarsi nelle parti marginali delle ragnatele anche per qualche tempo dopo l'accoppiamento. D'altro canto vi sono maschi di alcune specie che, dopo aver fecondato la femmina, si offrono in pasto a lei, probabilmente per fornire più nutrienti alla prole che nascerà. In varie specie le femmine costruiscono un sacco ovigero setoso dove trovano spazio almeno un centinaio di uova; i giovani, una volta nati, sono comunque incapaci di procurarsi il cibo da soli, fino a quando non hanno compiuto la loro prima muta. In questi casi sono le femmine/madri a sfamare la prole e condividere le prede catturate con essa.

Solo poche specie di ragni hanno un comportamento sociale, cioè costruiscono tele in cooperazione con altri ragni, fino a diverse migliaia; il comportamento sociale è vario: da una semplice tolleranza di vicinato, come nell'aggressiva vedova nera, a una vera e propria caccia coordinata fra più esemplari e successiva suddivisione delle prede catturate. In quanto a longevità, la maggior parte dei ragni non supera i due anni, solo alcuni esemplari di tarantole e vari migalomorfi in cattività sono noti per essere sopravvissuti fino a venticinque anni. In un caso un esemplare in cattività ha raggiunto i 43 anni di età.

Dallo studio dei reperti fossili rinvenuti, i primi animali capaci di produrre seta compaiono nel Devoniano, circa 386 milioni di anni fa, comunque in essi manca ogni traccia di filiere. I primi ragni fossili veri e propri sono stati rinvenuti in rocce del Carbonifero, databili quindi fra 299 e 318 milioni di anni fa, e sono molto simili agli attuali appartenenti all'ordine Mesothelae. I gruppi principali di ragni moderni, Araneomorphae e Mygalomorphae, fanno la loro comparsa nel Triassico inferiore, all'incirca 200 milioni di anni fa. Solo nei fossili datati da 130 milioni di anni fa in poi si ritrovano anche ragni conservati nell'ambra, aventi una maggiore ricchezza di particolari visibili e analizzabili, soprattutto nei dettagli anatomici. Sono state rinvenute anche ambre con un abbraccio mortale fra un ragno e la sua preda, mentre la sta imbozzolando e altre in cui si sono preservate anche le uova nei sacchi ovigeri.

Falangiotarbi

Sono un ordine di aracnidi estinto, vissuto tra il Devoniano inferiore e il Permiano inferiore (390 – 280 milioni di anni fa). I loro resti fossili sono stati ritrovati in Europa e Nordamerica.

Ricostruzione di Goniotarbus angulatus (sinistra) e Mesotarbus peteri (destra)

Ricostruzione di Goniotarbus angulatus (sinistra) e Mesotarbus peteri (destra)

Il più antico resto fossile dei falangiotarbidi risale al Devoniano inferiore ed è stato rinvenuto in Germania. Nel corso del Carbonifero questo gruppo conobbe una notevole diffusione: i loro resti fossili sono particolarmente abbondanti nelle miniere di carbone in Europa e Nordamerica. Le ultime specie note risalgono al Permiano inferiore della Germania: probabilmente questi animali si estinsero a causa di notevoli mutamenti climatici su scala mondiale. Tra le forme più note, da ricordare Phalangiotarbus, Opiliotarbus, Architarbus, Devonotarbus, Anthracotarbus e Mesotarbus.

Opilioni

Per quanto siano molto simili per aspetto e caratteristiche, gli opilioni non sono ragni.

Le specie di opilioni scoperte in tutto il mondo sono circa 6.650 secondo i dati raccolti ad Aprile 2017, ma si ipotizza che il numero reale delle specie esistenti possa superare le 10.000.

Questi aracnidi sono noti per le loro zampe eccezionalmente lunghe, rispetto alle dimensioni del corpo, anche se ci sono specie con gambe corte. La differenza tra gli opilionidi e i ragni è che negli opilionidi le due sezioni principali del corpo (il cefalotorace e l'opistosoma) sono sostanzialmente unite in una struttura a forma ovale. Inoltre non dispongono di ghiandole della seta o velenifere.

Nella specie più avanzate, i primi cinque segmenti addominali sono spesso fusi in uno scudo dorsale chiamato scutum, che normalmente è fuso con il carapace. A volte questo scudo è presente solo nei maschi. I due segmenti addominali posteriori possono essere ridotti o separati al centro a formare due piastre poste una accanto all'altra. Il secondo paio di zampe è più lungo rispetto agli altri e sono utilizzate anche come antenne. Questo particolare può essere difficilmente osservabile nelle specie a zampe corte.

L'apparato di alimentazione (stomotheca) differisce dagli altri aracnidi: l'assunzione di cibo non si limita ai liquidi, ma può prevedere anche l'assunzione di cibi solidi.

Essi hanno una sola coppia di occhi al centro della testa, orientati lateralmente. Tuttavia ci sono specie senza occhi, come la specie brasiliana Caecobunus termitarum (Grassatores), la specie Giupponia chagasi (Gonyleptidae) e tutte le specie di Guasiniidae. Di fianco agli occhi sono poste delle ghiandole che secernono sostanze odorose utilizzate come difesa.

La lunghezza del corpo di solito non supera i 7 millimetri, con alcune specie più piccole di un millimetro, anche se la più grande, la specie Trogulus torosus, (Trogulidae) può raggiungere una lunghezza di 22 millimetri. Tuttavia la lunghezza eccezionale delle zampe può portarli a superare i 160 millimetri. La maggior parte delle specie vive per circa un anno. Se vengono catturati, tendono a fuggire staccandosi dagli arti imprigionati che continuano a muoversi sempre più lentamente per circa mezz'ora.

Palpigradi

I Palpigradi sono un ordine di Aracnidi caratterizzati da dimensioni ridottissime e dalla presenza di un flagello al termine dell'opistosoma.

Hanno la peculiarità (da cui deriva il loro nome) di utilizzare i pedipalpi per la locomozione, e il primo paio di zampe per localizzare e catturare le prede.

Sono ciechi, vivendo prevalentemente nel suolo o nelle grotte, e se ne conoscono pochissime specie, tutte di recente scoperta.

Pseudoscorpioni

Gli pseudoscorpioni , detti anche 'falsi scorpioni', costituiscono un ordine di aracnidi, con 3 300 specie e 23 famiglie. Gli pseudoscorpioni svolgono in genere un'azione benefica nei confronti degli esseri umani, in quanto predatori naturali di larve di tarma, larve di dermestidi, psocoptera, formiche, acari e moscerini. Sono piccoli e inoffensivi, raramente avvistabili a causa delle loro piccole dimensioni, nonostante siano comuni in molti ambienti. Gli pseudo scorpioni spesso praticano foresi, una forma di cooperazione nella quale un organismo si serve di un altro allo scopo di spostarsi.

Gli pseudoscorpioni appartengono alla classe degli aracnidi e sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte. Sono piccoli aracnidi con un corpo a forma di pera, hanno cheliceri con ghiandole sericigene per tessere piccole tele, grandi pedipalpi foggiati a chele e notevole somiglianza con gli scorpioni. Differiscono dagli scorpioni per l'opistosoma, non suddiviso in mesosoma e metasoma, e per l'assenza del telson aculeo (che negli scorpioni porta la ghiandola del veleno) e per questo sono anche detti "falsi scorpioni". Misurano in genere dai 2 mm agli 8 mm. La più grande specie conosciuta è il Garypus titanius dell'Isola di Ascensione, i cui esemplari arrivano a 12 mm. Le dimensioni degli pseudoscorpioni sono in genere inferiori, con una media di 3 mm. L'addome, noto come opistosoma è suddiviso in dodici segmenti, ognuno protetto da placche (dette tergiti sul dorso e sterniti sull'addome), composti da chitina. L'addome è corto e arrotondato posteriormente, invece che terminante in una coda segmentata e dotata di pungiglione, come invece accade negli scorpioni. La somiglianza è appunto all'origine del nome "pseudoscorpioni". Il colore del corpo può variare da giallo a marrone scuro; la coppia di chele assume spesso una diversa sfumatura. Possono avere uno o due paia di occhi, oppure esserne sprovvisti. Gli pseudoscorpioni hanno otto zampe, ognuna delle quali conta dai cinque agli otto segmenti; il numero di segmenti è caratteristico, ed è usato per distinguere tra loro le varie famiglie e generi. Hanno due lunghi pedipalpi con cheliceri. I pedipalpi consistono in genere in una componente fissa e una mobile, controllata da muscoli abduttori. Una ghiandola velenifera, con corrispondente dotto è generalmente posta nella componente mobile. Il veleno è utilizzato per catturare e immobilizzare le prede dello pseudoscorpione. Durante la digestione gli pseudo scorpioni versano un fluido dalle moderate proprietà corrosive sulla preda, quindi ne ingeriscono i resti liquefatti. Gli pseudo scorpioni secernono tela da una ghiandola posta sulla mandibola, con la quale creano bozzoli a forma di disco per il corteggiamento, la muta o nei quali trascorrere la stagione fredda. Non possiedono però polmoni a libro come i veri scorpioni e i Tetrapulmonata. Respirano invece esclusivamente attraverso orifizi respiratori.

Alcune specie hanno un'elaborata danza di corteggiamento, durante il quale il maschio conduce la femmina sopra uno spermatoforo precedentemente depositato su una superficie. In altre specie i maschi spingono lo sperma nei genitali femminili con le zampe anteriori. La femmina trasporta le uova fecondate in sacche attaccate all'addome; i piccoli rimangono sul dorso della madre per un breve periodo dopo la schiusa. Ogni covata dà alla luce dai 20 ai 40 piccoli. Il ciclo riproduttivo può verificarsi più di una volta all'anno. I giovani esemplari passano attraverso tre mute, nel corso di vari anni, prima di raggiungere la forma adulta. Molte specie effettuano la muta in una piccola cupola serica, che li protegge dai nemici durante questo periodo di vulnerabilità. Una volta adulti gli pseudoscorpioni vivono dai due ai tre anni. Sono attivi nei periodi caldi dell'anno, mentre svernano in bozzoli di seta quando il clima si fa rigido. Le specie più piccole vivono tra i detriti e nell'humus. Alcune specie sono arboricole, altre si nutrono di parassiti in un esempio di simbiosi a scopo igienico con altre specie. Certe specie possono essere trovate a nutrirsi di tarme sotto le elitre di alcuni coleotteri.

Ricinulei

I Ricinulei costituiscono un ordine di Aracnidi.

Fino al 2008 erano state descritte nel mondo 60 specie, appartenenti tutte alla famiglia delle Ricinoididae.

Schizomidi

Gli schizomidi (circa 220 specie) sono degli aracnidi diffusi prevalentemente nelle regioni tropicali e subtropicali. Si distinguono dagli uropigi per lo scudo del prosoma che è diviso in due parti e per il filamento terminale molto breve. Vivono in ambienti molto umidi e bui, come all'interno delle grotte.

Scorpioni

Gli scorpioni sono un ordine di artropodi velenosi della classe degli aracnidi. Ci sono circa duemila specie di scorpioni nel mondo, caratterizzati da un corpo allungato e una coda segmentata che termina con un pungiglione da cui viene iniettato il veleno.

Come aracnidi, gli scorpioni hanno vicino alla bocca degli organi chiamati cheliceri, un paio di pedipalpi, e quattro paia di zampe. I pedipalpi, a forma di tenaglia, sono usati principalmente per catturare le prede e per la difesa e sono ricoperti di diversi tipi di peli sensoriali. Il corpo è diviso in due zone principali, il cefalotorace e l'addome. Il cefalotorace è coperto da un carapace, o guscio della testa, che ha di solito un paio di occhi mediani e da due a cinque paia di occhi laterali nelle zone periferiche della testa; alcuni scorpioni di caverna sono privi di occhi.

L'addome consiste di dodici segmenti distinti, di cui gli ultimi cinque formano ciò che viene chiamato "metasoma" (o volgarmente coda). Al termine dell'addome c'è il telson, o pigidio, che ospita una struttura a forma di bulbo che contiene le ghiandole velenifere e un aculeo incurvato per iniettare il veleno.

Nel lato inferiore lo scorpione ha un paio di organi sensoriali unici chiamati pettini; nel maschio sono solitamente più grandi e hanno più "denti", si suppone rilevino la conformazione del terreno su cui camminano e fungano da chemiocettori per individuare feromoni della propria specie di scorpione.

Gli scorpioni hanno tipicamente lunghezze di qualche centimetro. Lo scorpione sudafricano "lungacoda" supera la lunghezza di 20 cm ed è probabilmente il più lungo scorpione vivente del mondo, mentre al secondo posto si colloca Pandinus imperator, che raggiunge lunghezze intorno a 18–20 cm. Il più piccolo è probabilmente Microtityus fundora, lungo appena 12 mm. Tra gli scorpioni fossili, se ne annoverano alcuni lunghi fino a circa un metro.

Particolarità degli scorpioni è quella di diventare luminescenti, se esposti ad alcune frequenze di ultravioletti.